João Carlos Brum Torres, Discutindo a “lei de Gérson”

Artigo originalmente publicado como um capítulo da coletânea intitulada Racionalidade e ação, organizada por Valerio Rohden (Porto Alegre: UFRGS/ICBA, 1992). João Carlos Brum Torres é professor aposentado da UFRGS e da UCS e autor de dezenas de artigos e livros, entre eles Valor e forma do valor, Figuras do estado moderno e Transcendentalismo e dialética, . O artigo “Discutindo a lei de Gérson” foi mencionado na segunda parte da entrevista concedida a este site.

Discutindo a “Lei de Gérson”[1]

João Carlos Brum Torres

I

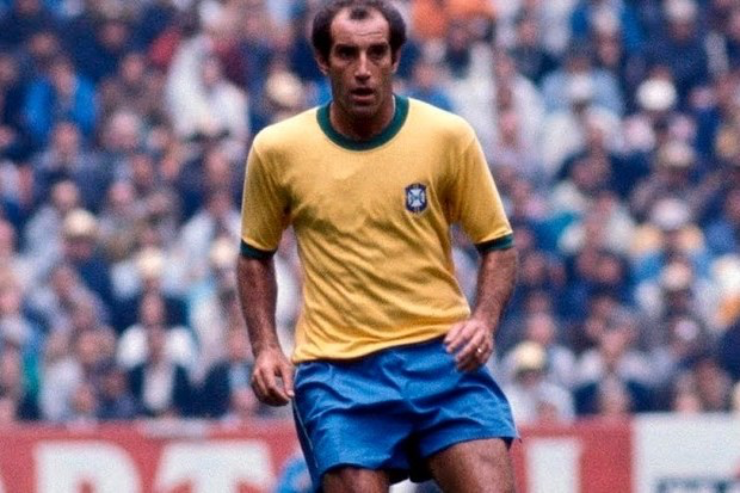

Que me seja permitido começar esclarecendo aos colegas estrangeiros que o Gérson de que se trata aqui não é o Chanceler da Universidade de Paris, no século XIV, mas o meio-campista da seleção brasileira de futebol, tricampeã do mundo em 1970. Esclareça-se, outrossim, que o contexto de enunciação da lei em questão não é comunicação científica alguma, nenhum artigo, nem mesmo um discurso a propósito de assuntos de futebol. A chamada “lei de Gérson” foi apresentada em um comercial de televisão em que o antigo craque anunciava uma marca de cigarros.

O enunciado original da dita lei, apresentada em termos retoricamente interrogativos, era o seguinte: “É preciso levar vantagem em tudo, certo?”

Que me seja permitido ainda, antes de dar início à discussão filosófica, observar que esta frase tornou-se conhecida no Brasil como a “lei de Gérson” na medida em que, de maneira generalizada, espontânea e anônima, passou-se a nela reconhecer a diretriz intencional básica, não apenas das atividades econômicas, mas de todo o sistema de ação social do país, circunstância que – cada vez com maior frequência – vem sendo identificada como um fator altamente relevante na explicação dos gravíssimos impasses nacionais.

Na presente comunicação, este ponto – de grande relevância para uma análise menos trivial da quadra histórica que atravessamos – será tratado por assim dizer transversalmente, em articulação com o propósito principal de esclarecimento de que referências filosóficas são adequadas para uma análise acurada do princípio contido na máxima em questão.

II

“É preciso levar vantagem em tudo, certo?” É uma versão algo tosca e radical do que podemos denominar a doutrina do interesse próprio, entendendo-se por tal uma concepção normativa do comportamento humano em que se combinam de maneira singular egoísmo e racionalidade[2].

Antes de entrar na discussão dos pressupostos e implicações desta posição, não será demais considerar, ainda que brevemente, o enunciado da lei de Gérson qua enunciado.

Deste ponto de vista – e deixando de lado os aspectos gramaticais e retóricos –, pode-se, desde logo, distinguir nele dois subenunciados, a saber:

(i) um subenunciado deôntico, refraseável da seguinte maneira: “deve-se sempre e a propósito de tudo buscar vantagem pessoal”;

(ii) um subenunciado – na verdade, uma espécie de meta-enunciado –, de caráter por assim dizer epistêmico, que pode ser explicitado na forma seguinte: “É certo que devemos sempre e a propósito de tudo buscar vantagem”.

Como qualquer prescrição (i) pressupõe (1º) que o curso de ação recomendado seja factualmente possível e (2º) que ele possa ou não ser seguido[3]. Bem entendido, enquanto elocução prescricional, o enunciado da lei de Gérson é um ato de fala cuja força ilocutória é uma pretensão vinculativa de ações.

Para os fins desta comunicação, no entanto, o que convém esclarecer é qual o fundamento desta pretensão vinculativa.

Observe-se, a propósito, que Ernst Tugendhat, em um esforço de elucidação das condições e contextos de colocação das exigências de justificação de normas, parece excluir do campo de pertinência assim definido normas do tipo da lei de Gérson[4]. Com efeito, no texto de Linguagem e ética que temos em vista, Tugendhat parece restringir os casos legítimos de exigência da exibição dos títulos justificadores das pretensões de validade às normas sociais cujo cumprimento contradiz o interesse próprio de seus destinatários.

De maneira mais específica, pode-se dizer que o artigo em questão parece delimitar duplamente a fronteira das indagações pertinentes a respeito da justificação de pretensões normativas. Por um lado são tidos como impertinentes os requerimentos de justificação de normas constitutivas do que talvez se deva denominar práticas contingentes, cuja pretensão de validade é estritamente dependente da adesão prévia e livre a tais ditas práticas, como é o caso dos jogos. O ponto de vista de Tugendhat sendo o de que, uma vez que tivermos decidido jogar xadrez, não faz sentido pedirmos justificativas das regras que dispõem sobre o movimento próprio de cada uma das peças deste jogo. Por outro lado, e se bem o entendemos, Tugendhat exclui também do campo de pertinência das exigências de justificação as normas que se harmonizam com o interesse próprio de cada um. Esta segunda exclusão é uma implicação a contrário da especificação feita em Linguagem e ética dos contextos em que são colocadas tais exigências. O texto diz o seguinte:

“... o ponto que carece de justificação é este: o indivíduo encontra-se sujeito a um sistema de normas e, quando seu interesse próprio – relativamente a seu bem-estar – entra em conflito com este sistema, espera-se que ele siga a norma, às custas de seu interesse próprio. Eis porque, inicialmente, se coloca, do ponto de vista do indivíduo, a questão: será fundado, tendo em vista o bem-estar próprio, aprovar, contudo, o sistema de normas?”[5]

Por conseguinte, uma norma como a lei de Gérson, cujo teor é precisamente a recomendação de que sempre e a propósito de tudo busque-se a promoção do interesse próprio, não parece poder carecer de justificação. O que é também dizer, positivamente, que a busca por cada um daquilo que melhor lhe convém parece ser considerada por Tugendhat como uma verdade prática primitiva, insusceptível ou, antes, eximidora de toda justificação. Sua posição, neste sentido, é equivalente à doutrina kantiana da felicidade enquanto fim necessário de todos os seres racionais finitos e cuja necessidade é dada a priori, como nos diz a Fundamentação da metafísica dos costumes[6], na medida em que faz parte da natureza dos homens.

Bem entendido, não é nada evidente que a busca da vantagem pessoal a qualquer preço – ou, se se quiser falar uma linguagem mais delicada, o esforço de otimização da utilidade própria – seja uma interpretação adequada do princípio da busca da felicidade, mas não é isto o que nos deve interessar agora. O que, de momento, convém discutir, diz respeito, antes, a esta ideia de que a busca do interesse próprio, enquanto “inevitável princípio da faculdade de desejar”[7], como diria Kant, ancorado na natureza humana, é um princípio prático originário, insusceptível de justificação. E a razão para nos determos neste passo é que, considerada à luz da tradição humiana, esta tese pode ser tudo, menos evidente.

Um tratamento exemplar da questão encontramos no exame feito por David Gauthier das premissas da construção hobbesiana do Estado[8]. Com efeito, Gauthier não apenas assinala que estabelecer descritivamente a estrutura própria das motivações humanas é muito diferente de fixar diretrizes para o comportamento dos homens, mas mostra que, pelo menos prima facie, estes dois procedimentos são incompatíveis. A conclusão de sua análise é a seguinte:

“Hobbes pode prover ou uma análise do comportamento (dos homens) que não cumpre nenhum papel necessário na pedagogia política, ou um aconselhamento que não é deduzido de sua análise da natureza humana.”[9]

O essencial do argumento pode ser explicitado assinalando-se que ou bem a análise das motivações é verdadeira e os comportamentos humanos seguem necessariamente tais motivações, dispensando, por conseguinte, quaisquer prescrições; ou bem a incidência de tais motivações na determinação das ações humanas não é determinante, no qual caso as prescrições hão de ser tidas como independentes e irredutíveis a tal análise de motivos “naturais”.

Gauthier mostra, no entanto, que este dilema não encerra a discussão, uma vez que se pode ter a análise das motivações como a descrição de um padrão ideal de comportamento, ao qual os homens se conformarão se e enquanto satisfeitas condições suplementares, no caso de sua análise de Hobbes, a adoção de princípios de ação racionais. Sendo assim, pode-se dizer que a busca do interesse próprio, ou, se quisermos, a enunciação de um princípio como a “lei de Gérson”, faz sentido em função de uma dupla pressuposição: primeiramente a tese de que buscar tal interesse é uma espécie de dado elementar e primário da natureza humana; em segundo lugar, o reconhecimento de que, não obstante isso, praticamente, os homens podem agir desconhecendo, não apenas os meios necessários à consecução de tal interesse próprio, mas, na verdade, ignorando e desprezando a este último.

A partir destas referências pode-se tanto superar o dilema enunciado anteriormente, quanto demonstrar que mesmo nesses casos em que não há conflito entre os dispositivos normativos e o interesse próprio de cada um, é pertinente a introdução da exigência de justificação – contrariamente ao que havíamos inferido a partir da leitura de Tugendhat.

O primeiro ponto demonstra-se, segundo a análise de Gauthier, pela introdução do conceito de racionalidade, de tal sorte que se possa formular sentenças do tipo: “um homem, se racional, fará x”. A partir daí, efetivamente, pode-se, por exemplo, refazer a análise da lei de Gérson dizendo: “É próprio dos homens, se e enquanto racionais, sempre e em tudo buscarem vantagem pessoal”. Ainda que uma tal descrição de um padrão ideal de ação não torne forçoso o imperativo “age de forma a sempre e em tudo buscar a consecução optimal de teu interesse próprio”, pode-se considerar que ela justifica tanto a formulação de um tal imperativo, quanto sua adoção, como máxima de ação, por parte dos indivíduos[10].

O segundo ponto, a demonstração de que a exigência de justificação para normas que não contradizem o interesse próprio, pode, igualmente, ser apresentada legitimamente, é um desdobramento natural deste mesmo argumento. Com efeito, uma vez admitindo que, praticamente, é possível que agentes humanos desprezem a busca do interesse próprio – a começar, é óbvio, pelos kantianos de estrita observância –, torna-se evidente que os defensores da lei de Gérson, ou de qualquer outro enunciado de prescrição da busca incondicionada e da maximização do interesse próprio, poderão se ver desafiados a exibir o título que lhes legitima a adoção de tal princípio prático. Em tal circunstância, se perguntados por que, diabos, deveria um agente determinado buscar a qualquer preço a promoção de seu interesse, os defensores da lei de Gérson ver-se-iam obrigados não só a admitir a pertinência do questionamento, como a dar-lhe uma resposta. Resposta que, como vimos, não pode ser outra que a afirmação de que somente esta disposição otimizadora é um comportamento racional.

III

Frente a uma tal resposta cabem dois tipos de questionamento. O primeiro pede esclarecimentos a respeito dos fundamentos desta identificação da racionalidade à procura incessante da promoção do interesse próprio. O segundo, embora, prima facie, não questione tal identificação, endereça-lhe perguntas embaraçosas e trata de mostrar como, uma vez admitido tal princípio, nos vemos rapidamente às voltas com paradoxos.

Um exemplo claro da resposta que pode ser dada ao primeiro destes questionamentos encontramos na seguinte passagem do De cive de Hobbes:

“Todos os homens desejam o que é bom para eles e evitam o que lhes é mau, especialmente o principal dos males naturais que é a morte; e fazem isto por uma certa impulsão da natureza, não menos forte do que aquela pela qual caem as pedras. Por conseguinte, não é nem repreensível, nem contrário aos ditames da verdadeira razão que um homem empreenda todos os esforços a fim de preservar e defender seu corpo e membros da morte e dos sofrimentos. Mas o que não é contrário à reta razão é o que todos os homens têm como o que deve ser feito com justiça e segundo o direito. (...) Assim, o fundamento primeiro do direito natural está em que cada homem, na medida que estiver a seu alcance, se esforce por proteger seus membros e vida.”[11]

Em outras palavras, para Hobbes, a busca do interesse próprio, determinado em primeiro lugar como a preservação da integridade física, é racional porque decorrente de uma inclinação tão natural e forte no mundo da psicologia, ou, se se quiser, da ontologia humana, quanto o é, no mundo físico, o princípio de queda dos graves. O que significa dizer que pretender desconhecer ou desprezar tal inclinação é tão insensato quanto o é pretender que voem as pedras.

A posição de Kant com relação a esta questão, no essencial, não difere da defendida por Hobbes. Kant diz, com efeito, na sequência imediata do texto que citamos acima:

“O imperativo hipotético que expressa a necessidade prática de uma ação como meio de alcançar a felicidade é ASSERTÓRICO. Não podemos apresentá-lo, simplesmente, como indispensável à realização de um fim incerto e meramente possível, mas de um fim que se pode seguramente a priori supor em todos os homens, porque faz parte da natureza deles.”[12]

E a Crítica da razão prática torna o ponto ainda mais claro ao dizer:

“Ser feliz é necessariamente o anelo de todo o ser racional, mas finito, e é, por conseguinte, um inevitável princípio da faculdade de desejar.”[13]

Em outras palavras, a busca da felicidade é constitutiva de um ser finito, condicionado sensivelmente e, nesta medida, empreendê-la é ao mesmo tempo forçoso e racional.

É certo, no entanto, que Kant, como sabemos todos, pretende que “a razão pura pode conter em si um fundamento prático”[14], o que muda inteiramente as coisas, porque e na medida em que se deriva desta tese a noção de uma faculdade de desejar superior, que teria como propriedade formal ser incondicionada.

Na sequência desta comunicação, no entanto, antes que desdobrar esta linha de investigação – que nos remete necessariamente a uma discussão metafísica a respeito do ser e das propriedades do homem, ou, então, a uma avaliação sistemática dos argumentos kantianos – parece-me mais interessante explorar o segundo procedimento de questionamento à doutrina da defesa incondicionada do interesse próprio.

Mais interessante, evidentemente, não do ponto de vista estritamente teórico, mas, circunstancialmente, do ponto de vista político e, num certo sentido, moral.

O que quero dizer é que se, na preocupação com as questões de fundamentação da chamada lei de Gérson e do que, em termos mais gerais, vimos denominando a doutrina do interesse próprio, o investigador estiver animado, como é o meu caso, pela vontade de que os resultados de seu trabalho possam vir a ter algum tipo de incidência prática, então parece conveniente optar por uma linha de questionamento da doutrina em pauta que não o afaste, desde o início, das preocupações e interesses do campo prático em que lhe importa vir a influir.

Ou, por outra: se, como dissemos acima, a lei de Gérson é, presentemente, a diretriz intencional básica de todo o sistema de ação social no Brasil, então parece evidente que a melhor estratégia de questionamento à prevalência desta doutrina é aquela que, a partir da aceitação do fato desta prevalência – e, por assim dizer, internamente – procura verificar-lhe implicações e consistência.

IV

Observe-se, preliminarmente, e seguindo uma oportuna indicação de David Gauthier, que não se deve confundir a doutrina do interesse próprio – enquanto expressão da adoção de uma atitude racional no terreno prático, caracterizada pelo caráter de relatividade e referencialidade das razões aos agentes – com a ideia de defesa cega e incondicionada do interesse próprio. Fosse assim a doutrina do interesse próprio não poderia ser considerada como uma doutrina moral, as máximas dela deriváveis devendo ser interpretadas como sendo de caráter puramente técnico e prudencial. Gauthier apresenta este o ponto nos termos seguintes:

“Que teoria moral poderá ser de alguma serventia e utilidade, a menos que possa mostrar que todos os deveres que prescreve correspondem ao verdadeiro interesse de cada indivíduo? David Hume, que colocou esta questão, parece que está errado; uma tal teoria seria demasiado útil. Fosse o dever nada mais do que o interesse, a moral seria supérflua.”[15]

Dentro desta perspectiva, a questão que se coloca é, então, a de saber se é possível uma moral racional, vale dizer, se é possível justificar racionalmente a adoção, como princípios de ação, de máximas contrárias ao interesse próprio.

No entanto – e é esta a perspectiva que nos interessa explorar a partir daqui –, a questão pode ser invertida e podemos ser levados a perguntarmo-nos se a antimoral é racional, se podemos ter como racional a busca incondicionada da promoção de interesse próprio.

Assinale-se desde logo que as análises de David Gauthier em Moral by agreement e de Derek Parfit em Reasons and persons[16] se constituirão nas principais referências dos breves desenvolvimentos seguintes. Limitar-nos-emos, na verdade, a tentar avançar na análise da questão que nos interessa atentando, essencialmente, para o exame do que Reasons and persons denomina de S, isto é, a teoria da racionalidade para a qual a promoção do interesse próprio – determinado como a busca do melhor resultado para si e, assim, do necessário para que a vida própria vá tão bem quanto possível – deve ser tida como o objetivo fundamental de cada pessoa[17].

A título preliminar importa notar, primeiramente, que a lei de Gérson é, sem dúvida, uma versão de S, uma vez que, segundo a caracterização de Parfit, é próprio de S que “qualquer que seja o custo para os demais, um agente racional deve ter um viés em seu próprio favor”[18].

Para aprofundar o exame crítico de S, a via mais direta nos remete à consideração de situações coletivas ou plurais – o que Parfit chama o Dilema de Muitas Pessoas (Many-Person Dilemma) e que podemos denominar de Dilema dos múltiplos agentes.

Com efeito, nestas situações é fácil mostrar que se cada um dos agentes seguir cegamente a S o resultado será pior para todos. O exemplo mais simples e conhecido é o do tráfico urbano em cidades grandes, em que é transparente que o uso de veículo particular, embora, a princípio, vantajoso para cada usuário tomado individualmente, na medida em que generalizado, produz uma situação pior para todos. E o mesmo vale, evidentemente, com relação à sonegação de impostos, aos integrantes de um pelotão em situação de guerra, etc. Em todos os casos deste tipo, diz-nos Parfit, S, tomada coletivamente, torna-se diretamente autodestrutiva.

É fundamental observar, porém, que esta evidência não é suficiente para resolver o problema prático da indução das decisões de abandono de S pelos agentes concernidos, uma vez que, para ficarmos com o exemplo dado acima, salvo em situações extremas, a probabilidade de que um indivíduo isoladamente ganhe tempo dirigindo seu próprio carro justifica – isto é, torna racional – a tentativa de ignorar as consequências decorrentes da generalização de sua conduta.

V

Se, a partir destas referências, interrompendo por um instante a análise de caráter mais conceitual que vimos esboçando e abrindo um parêntese, voltarmos os olhos para a situação nacional presente, é impossível deixar de ver que nos encontramos em situação muito próxima daquelas cujas características formais acabam de ser apontadas, quer atentemos para a conjuntura econômica, quer para a cena política.

No primeiro caso, e em termos muito esquemáticos, a situação que estamos a atravessar pode ser caracterizada nos termos seguintes:

a) o Brasil é vitimado por uma inflação crônica, que:

(i) desestrutura o sistema de preços relativos;

(ii) impede financiamentos de longo prazo, inibe investimentos e consequentemente bloqueia a recuperação do ciclo de negócios;

(iii) torna altamente oneroso o endividamento público, com as consequências de (iiia) agravar a crise fiscal e (iiib) tornar ineficiente o open market como instrumento de política monetária;

(iv) corrói os salários reais e

(v) realimenta continuamente os conflitos distributivos;

b) nesta situação todos os agentes econômicos buscam maximizar seus ganhos, primariamente via aumento de rendimentos nominais; este procedimento realimenta o processo inflacionário, torna-o exponencial e prejudica a situação de todos, se interpretarmos a palavra coletivamente.

É evidente, no entanto, que os agentes econômicos que controlam preços se beneficiam deste estado de coisas, pelo menos nos horizontes de tempo que levam em conta para tomarem suas decisões.

Se atentarmos para o cenário político a situação é análoga. Enfrentamos uma crise de governabilidade em que a autoridade do poder público vê-se mais e mais desgastada.

Esta situação de deterioração da estrutura de poder e autoridade é – consideradas as coisas coletivamente – a todos perniciosa, uma vez que não só se veem, assim, reduzidas a eficiência e a eficácia geral do exercício de todas as funções estatais, mas aumentam, pari passu, as taxas de insegurança com que precisam conviver os cidadãos em todos os aspectos ou dimensões da vida social.

No entanto, avaliadas as coisas do ponto de vista de muitos agentes determinados, tanto a adoção de uma postura incondicionalmente oposicionista ao Governo, quanto, muito mais gravemente, a execução de ações desrespeitosas da ordem pública são compensadoras e, portanto, segundo S, racionais – sejam estas as práticas de corrupção ativa e passiva, a evasão de impostos, a exportação de capitais, o contrabando, a prática de assaltos ou o exercício da justiça com as próprias mãos.

VI

Voltando à análise teórica que vínhamos fazendo, o que cabe imediatamente observar é que para enfrentar este tipo de dificuldade – que emerge quando os mecanismos de harmonização natural dos interesses são ineficientes ou se encontram em pane – há, pelo menos, duas vias.

A primeira é política e implica na imposição de condutas racionais do ponto de vista coletivo. A segunda é moral.

A dificuldade abstrata da primeira destas vias é que, dependendo da iniciativa e do sacrifício de muitas pessoas e, contudo, beneficiando a todas, ela corre sérios riscos de não encontrar apoios, uma vez que, nas situações críticas que descrevemos, cada um tenderá a aferrar-se a S e deixar que os outros resolvam o problema.

Numa situação concreta, como a brasileira, a viabilidade desta solução torna-se ainda mais problemática por duas razões adicionais. Primeiramente porque o Estado, esfacelado, parasitado por interesses corporativos, minado por projetos políticos parcelares, encontra-se grandemente impedido, como diz Gauthier, de usar seu pé visível para, graças a chutes bem dirigidos, fazer convergir os esforços individuais[19]. Em segundo lugar porque o malogro da experiência autoritária recente tornou amplamente desacreditada a ideia de que o Estado possa arrogar-se a ciência do que seja o interesse público e o direito de decidir arbitrariamente sobre sua implementação.

Sendo assim, parece que é teoricamente promissor, e politicamente urgente, verificar de que modo, em que termos e até que ponto há uma solução moral para os problemas que nos estão a interessar.

Em princípio, pode-se distinguir dois caminhos para esta empreitada exploratória.

O primeiro, consiste em desenvolver uma versão de S diferente da lei de Gérson, uma versão que procure demonstrar que, em contextos determinados, a promoção do interesse próprio só será racional se implicar a renúncia em levar vantagem em tudo.

O segundo consiste em demonstrar a vulnerabilidade teórica de S e, assim, a racionalidade da adoção de princípios práticos alternativos.

Para não nos estendermos demasiadamente e considerando o propósito, anunciado acima, de fazer da discussão filosófica um instrumento de intervenção política imediata, entendemos mais conveniente atermos-nos à primeira destas linhas de argumentação.

VII

Para examinar uma versão alternativa de S é conveniente que tomemos como ponto de partida a situação em que a adoção de tal princípio prático, se consideradas as coisas coletivamente, revela-se diretamente autodestrutiva.

No breve exame que fizemos da questão, observamos que, na medida em que houvesse margem para benefícios individuais na adoção de condutas coletivamente funestas, esta dificuldade não deveria ser considerada como uma refutação de S.

Convém, no entanto, apreciar o assunto de maneira mais cuidadosa.

Observe-se, inicialmente, que a probabilidade de superação das situações em que S é, coletivamente, diretamente autodestrutiva, é inversamente proporcional à probabilidade de adoção, por parte de um número suficiente de agentes concernidos[20], da conduta estritamente individualista, atenta exclusivamente às vantagens pessoais obtíveis na situação.

Em segundo lugar é fundamental notar que quanto (i) mais fracos e/ou (ii) mais remotos e improváveis forem os rebatimentos individuais dos malefícios produzidos coletivamente pela prevalência de uma versão de S tal como a lei de Gérson, menor será a probabilidade de que seja quebrada a recorrência serial da atitude individualista. A contrario et ceteris paribus, pode-se dizer que o limiar de reversão desta situação é a redução a zero da probabilidade de êxito da aposta individual.

É evidente, portanto, que nesta hipótese, do ponto de vista coletivo, o custo do laissez-faire, da opção pela ação dos mecanismos autocorretivos em situações que podemos caracterizar como desfuncionalizadas, será, certamente, máximo. Já do ponto de vista da estratégia de cada uma das pessoas concernidas, a situação é indeterminável a priori. Está fora de dúvida, no entanto, que uma vez atingido o limite crítico, o malogro coletivo de S tornará forçosa a renúncia à opção individualista[21].

É fundamental observar, porém, que, nesta situação limite, uma tal renúncia é a melhor maneira de levar vantagem em termos pessoais, de sorte que, nos termos do nosso exemplo, a opção pelo transporte coletivo não implicará em abandonar nem a S, nem a versão de S dada na lei de Gérson. É igualmente evidente que, neste caso, tão logo desafogado o sistema de transporte coletivo, o personagem gersoniano, se assim posso denominá-lo, voltará a utilizar o seu automóvel. Admitindo que todos os agentes do campo prático em questão tenham idênticos parâmetros de decisão, a superveniência de pontos críticos será iterada e os estrangulamentos serão recorrentes.

Ora, nestas condições, tendo em vista os custos cumulativos implicados nestes impasses cíclicos, parece claro que os partidários consequentes de S se verão forçados a propor-lhes uma interpretação diversa da contida na lei de Gérson.

A base desta estratégia alternativa não poderá deixar de ser a compreensão de que a melhor maneira de promover o interesse próprio, pelo menos em situações como as que se acaba de descrever, não é a disposição de levar sempre e em todos os casos vantagem, mas, antes, depende da adoção de princípios de ação cooperativos, só viáveis a partir da renúncia à estratégia gersoniana. Praticamente e para ficarmos com nosso exemplo, isto implicará a renúncia à vantagem de voltar a utilizar o carro particular tão logo desafogado o sistema viário, de modo a evitar a repetição das situações de impasse. Uma tal renúncia, convém insistir, implica no sacrifício do interesse individual imediato, sendo, portanto, em si mesma, contrária a S.

Segundo a análise de Parfit, do ponto de vista da doutrina do interesse próprio, porém, a conveniência e mesmo a necessidade de adotar tais atitudes não as comuta de irracionais a racionais, senão que, simplesmente, nos mostra que, em circunstâncias determinadas, é racional agir irracionalmente.[22]

O ponto é controverso[23], mas, seja como for, não se pode extrair da validade circunstancial de atitudes cooperativas e morais uma refutação de S. Acrescente-se ainda que, muito embora e pela mesma ordem de razões – isto é, para melhor realizarmos a S –, devamos substituir a interpretação que lhe dá a lei de Gérson por um outro conjunto de convicções, digamos M, ainda assim, segundo a lição de Parfit, devemos reconhecer que S será auto-obliterante, mas não terá fracassado em seus próprios termos.

Neste ponto, aliás, contrariamente ao que ocorre com o anterior, Gauthier, embora se expressando em termos aparentemente inversos, está de acordo com Parfit, posto que, em seu parecer, o que descobrimos com a experiência de pensamento feita anteriormente é que:

“Quando corretamente entendemos como a maximização da utilidade identifica-se com a racionalidade prática, vemos também que a moralidade é parte da maximização.”[24]

Retornando aos contextos práticos a que fizemos alusão anteriormente, deve-se dizer que fossem os agentes inteiramente racionais e clarividentes, os impasses recorrentes cuja descrição esboçamos não se verificariam, uma vez que a reversão dos padrões de decisão se seguiria à antecipação racional de tais ocorrências.

Este ponto, aliás, nos remete a dificuldade principal desta estratégia de superação dos impasses a que nos conduz uma interpretação de S nos termos da lei de Gérson. Trata-se de que, sendo os agentes imperfeitamente racionais, a antecipação de mudanças nos padrões decisionais pelos agentes mais clarividentes pode revelar-se improdutiva e, neste sentido, irracional. Esta a razão, aliás, observe-se-o en passant, porque, nas teorias tradicionais do contrato, tratava-se sempre exatamente de um contrato, a ser celebrado, ademais, como que de uma só vez.

Convém ainda dizer que a circunstância empírica a que se acaba de aludir faz com que, nas situações descritas, devamos ter a ação de esclarecimento a respeito da necessidade de reinterpretar a S como sendo uma prescrição que dela se deriva, desde que, naturalmente, bem a compreendamos.

É evidente, no entanto, que o principal problema a ser enfrentado na situação que estamos a descrever é dos free-riders inteligentes, isto é, daqueles que, conhecedores da situação de impasse a que a lei de Gérson conduz, propugnam por sua reversão a fim de poderem voltar a aplicá-la. Assinale-se que não se trata de pessoas que não tenham entendido que o retorno a comportamentos inteiramente egoístas, tão logo novamente viáveis, reinstala o ciclo perverso supradescrito. Trata-se, antes, daqueles que sabem que há um número k de abandonos da lei de Gérson que permite a adoção desta última por um número c de cínicos empedernidos que, conquanto produzindo um resultado sub-ótimo do ponto de vista coletivo, não induz a generalização dos comportamentos auto-referidos.

Contra estes últimos, mantida S, a melhor estratégia não parece poder ser outra do que a de onerá-los com vigilância extrema e penas pesadas.

Se, para concluir, voltarmos a atenção novamente para a situação nacional, é forçoso observar pelo menos três pontos:

1º) há indícios fortes de que os malefícios derivados da generalização da lei de Gérson estão sendo crescentemente percebidos e que verossimilmente nos avizinhamos do ponto de reversão de disposições identificado acima;

2º) o número de cínicos e free-riders, no entanto, parece ser excessivamente alto, de sorte que muito provavelmente o ciclo perverso deverá ainda repetir-se antes que se lhes obtenha uma redução compatível com a generalização de uma versão coletivamente menos onerosa de S;

3º) a contribuição da comunidade filosófica brasileira para o enfrentamento desta situação crítica, em que sua intervenção específica pode ser tida como muito relevante tem sido praticamente nula.

Este pequeno exercício gostaria de ser um estímulo à reversão de um tal padrão de comportamento.

Esta comunicação foi elaborada, antes como o suporte de uma intervenção política, do que como um artigo acadêmico. A decisão de publicar o texto tal como está – malgrado os defeitos de composição e o inacabamento das análises – atende a uma exigência dos organizadores do colóquio. [Realizado no Instituto Goethe, em Porto Alegre, 1992.] ↩︎

Examinando o surgimento das concepções do interesse próprio no século XVII Albert Hirschman observa o seguinte: “Entretanto, embora o conceito de interesse tivesse ficado algo afastado no seu domínio de origem (o príncipe ou o Estado, prosperou de forma notável quando aplicado a grupos ou indivíduos dentro do Estado. Aqui descobriu-se que a mistura de egoísmo e racionalidade, que evoluíra como a quintessência do comportamento motivado por interesse nas discussões sobre a arte de governar, era uma categoria particularmente útil e cheia de possibilidades”. In As Paixões e os interesses, citado aqui de acordo com a tradução de Lúcia Campello, publicado por Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1979, p. 40. ↩︎

Este último ponto é obscurecido pelo fato de que a expressão “é necessário”, embora obviamente indique, no contexto que nos interessa, uma modalidade deôntica, é expressão padrão na tábua das modalidades aléticas, para utilizarmos um termo da semântica de Lyons. Ver Lyons, Semantics (Cambridge University Press, 1977), Capítulo 17. ↩︎

Referimo-nos ao artigo “Linguagem e ética”, citado aqui segundo a tradução francesa de Philippe Constantineau, publicado na revista Critique, n. 413, de outubro de 1981, Editions de Minuit, Paris, p. 1037 e seguintes. ↩︎

Id., p. 1049. ↩︎

V. Fundamentos da metafísica dos costumes, segunda seção, p. 415 da edição da Academia Prussiana. Na tradução para o português de Antônio Pinto de Carvalho, publicada pela Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1964, p. 77. ↩︎

A frase é de Kant na Crítica da razão prática. Na tradução de Artur Morão, publicada por Edições 70, Lisboa, 1986, p. 36 (p. 45 da edição original de Hartknoch). ↩︎

Ver The logic of Leviathan, Oxford at Clarendon Press, 1979, p. 20 e s. ↩︎

Id., p.21. ↩︎

Gauthier diz: “A conexão entre 'um homem, se racional, fará X' e 'faze X' não é uma implicação lógica. Uma afirmação não pode implicar um imperativo, pela mesma razão que um juízo segundo o qual alguém deveria realizar uma ação não implica a decisão de realizá-la. Mas podemos dizer que assim como um tal juízo justificaria plenamente a decisão – no sentido de quem julgar que a ação deve ser feita age irracionalmente se decidir não realizá-la – assim também o enunciado 'um homem, se racional, fará X' justifica o imperativo 'faze X', no sentido de quem aceitar tal enunciado estará comportando-se irracionalmente se rejeitar o imperativo”. Id., p. 22. ↩︎

Ver De cive, Of liberty, I, 7; na edição de Bernard Gert, inclusa em Man and citizen Thomas Hobbes, publicada por Anchor Books, Doubleday & Co., New York, 1972, p. 115. ↩︎

Ver ibid. ↩︎

Ver. ed. cit., p. 36. ↩︎

Id., p.29. ↩︎

Ver Morals by agreement, Oxford, Oxford University Press, 1986, p. 1. ↩︎

Ver Derek Parfit, Reasons and persons, Oxford University Press, Clarendon Press, 1984. ↩︎

Ver Id., p. 3. Como Parfit enfatiza, S não é uma teoria do interesse próprio, como são a teoria hedonística ou o que Reasons and persons denomina a teoria da satisfação dos desejos; S é uma teoria sobre a racionalidade. ↩︎

Ver Id., p. 192. ↩︎

Em Morals by agreement, David Gauthier observa o seguinte: “Se o mercado age como uma mão invisível, que, com toques destros, direciona os esforços de cada pessoa, ocupada apenas com a busca do benefício próprio, ao ótimo social, o soberano, ele, age com um pé visível, para, graças a chutes bem colocados, direcionar os ditos esforços ao mesmo fim social. Cada dispositivo realiza a mesma tarefa, garantindo a coincidência de um equilíbrio em que cada pessoa maximiza a utilidade esperada, dadas as ações de seus pares, com um ótimo em que cada um obtém a utilidade maximamente compatível com a dos demais. Ambos os dispositivos afetam as condições sob as quais tem lugar a interação, deixando livre a cada indivíduo para maximizar sua utilidade sob tais dadas condições. Obviamente, o soberano aparece como um constrangimento à liberdade de cada um, e o mercado não; mas esta é a diferença entre visibilidade e invisibilidade: o soberano visivelmente molda as condições que reconciliam o interesse de cada pessoa com o de seus pares, enquanto que o mercado o faz simplesmente por força de sua estrutura. O soberano, tanto quanto o mercado, torna a moral, entendida como uma restrição ao esforço de cada pessoa de maximizar sua própria utilidade, desnecessária”. Ver op. cit., p. 163 e s. ↩︎

Parfit denomina este número de número k e apresenta suas características por meio do seguinte exemplo: “Considere-se qualquer bem público que beneficie nossos filhos e que será provido somente se houver contribuições voluntárias. Assuma-se, para simplificação, que não há limite superior a partir do qual as contribuições serão desperdiçadas. Nossas crianças se beneficiarão mais se todos contribuirmos. Suponhamos que cada um de nós saiba que haverá alguns pais que não contribuirão. Precisa haver um número mínimo k que garanta que se k ou mais pais contribuírem isto será melhor para os filhos de cada um dos contribuintes do que se nenhum deles contribuir. Se apenas um contribuir isto será pior para seus filhos do que se nenhum contribuir. Se todos contribuírem isso será melhor para todas as nossas crianças do que se nenhum contribuir. Em algum ponto entre um e todos deve estar o número k no qual a mudança de pior para melhor se produz. O número k tem duas características especiais: (1) se k ou mais contribuírem cada um dos contribuintes estará se somando a um esforço cujo resultado líquido beneficiará seus próprios filhos. Os filhos de cada um se beneficiarão mais do que se beneficiariam se nenhum tivesse feito contribuição alguma; (2) se menos do que k contribuírem os filhos de qualquer contribuinte se beneficiarão menos do que se beneficiariam se nenhum tivesse contribuído.” Op. cit., p. 100-1. ↩︎

Para ficarmos com o exemplo dado anteriormente, se e quando for igual a zero a probabilidade de que o deslocamento em carro individual permita um deslocamento mais rápido do que aquele proporcionado pelos meios de transporte coletivo, a opção por estes últimos será forçada. ↩︎

A demonstração deste ponto Parfit faz com a ajuda do exemplo que talvez possamos denominar de dialética do cumpridor de ameaças (threat fulfiller) e do ameaçado temerário (threat ignorer). Segundo este exemplo, devemos imaginar, primeiramente, uma situação em que, em um tempo 1, de dois náufragos em uma ilha deserta, ambos adeptos de S, o primeiro, digamos A, disponha de uma bomba e faça a ameaça veraz de explodi-la caso o segundo, digamos B, recuse ser seu escravo, de tal sorte que daí decorra a instalação do regime de escravidão. Em seguida, devemos imaginar um tempo 2 em que B, considerando a escravidão intolerável, declare-se ignorante de ameaças e se converta no ameaçado temerário. Nesta nova situação, se A for fiel a S, a escravidão será levantada. Obviamente terá sido, então, racional para B, e, portanto, conforme a S, ter acreditado na eficácia de sua autotransformação em ameaçado temerário. Porém, se A desprezar esta transformação, a ilha explodirá, o que demonstra que tal transformação não era racional, ainda que ter passado a nela acreditar no tempo 2 o tivesse sido. A história de Parfit é apresentada em termos algo mais complicados, mas creio que ao essencial a simplificação acima não a desfigura. Cf. op. cit., p. 19 e s. ↩︎

Ver Gauthier, p. 184 e s. ↩︎

Id., p. 184. ↩︎

Arquipélago Filosófico, Vol. 1, No. 9 (2025), e-009

ISSN 3086-1136