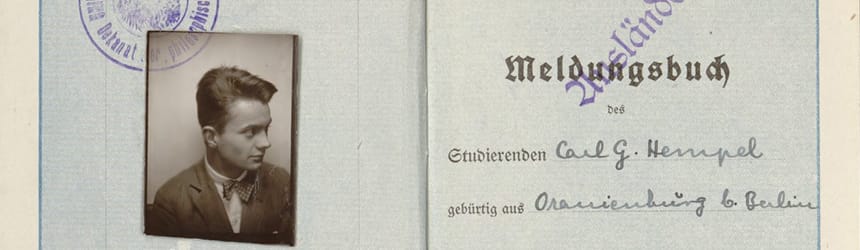

Carl Hempel, Critérios empiristas de significação cognitiva

O texto a seguir traduzido contém uma análise bastante influente da evolução dos critérios empiristas de significação no interior do positivismo lógico, posteriormente chamado de empirismo lógico. Carl G. Hempel, o autor, foi um dos principais filósofos da ciência do século XX.

O texto original, “Empiricist criteria of cognitive significance: problems and changes”, foi publicado no capítulo 4 do livro Aspects of scientific explanation and other essays in the philosophy of science (New York: Free Press, 1965). A tradução foi feita por Bismarck Bório de Medeiros (UFSM), Florencia Salaberry e Rogério P. Severo (UFRGS).

Texto original disponível no Internet Archive e na Amazon.

Critérios empiristas de significação cognitiva: problemas e alterações

Carl G. Hempel

1. A concepção empirista geral de significação cognitiva e empírica

Um princípio básico do empirismo contemporâneo diz que uma frase realiza uma asserção cognitivamente significativa (e pode, assim, ser dita verdadeira ou falsa) se, e somente se, (1) é analítica ou contraditória — nestes casos, diz-se que seu significado ou significação é puramente lógico — ou (2) é capaz de, ao menos potencialmente, ser testada por meio de algum indício experiencial — neste caso, diz-se que ela tem significado ou significação empírica. O denominado critério de testabilidade do significado empírico (ou melhor, da significatividade empírica) — que é a base desse princípio, especialmente da sua segunda parte — não é exclusividade do empirismo. Ele também uma característica do operacionalismo contemporâneo e, em certo sentido, também do pragmatismo; pois a máxima pragmatista de que uma diferença tem de fazer diferença para ser uma diferença pode muito bem ser interpretada como insistindo que uma diferença verbal entre duas frases têm de fazer diferença nas suas implicações experienciais para a diferença verbal reflita uma diferença de significado.

A forma como essa concepção geral do discurso cognitivamente significativo levou à rejeição — por serem desprovidas de significado lógico e empírico — de várias formulações na metafísica especulativa, e até de certas hipóteses propostas nas ciências empíricas, já é suficientemente conhecida e não precisa ser relembrada. Penso que a propósito geral do critério empirista do significado está correto em linhas gerais e que, apesar de haver com frequência um um excesso de simplificação em seu uso, sua aplicação crítica tem sido, em geral, esclarecedora e salutar. Sinto-me menos confiante, no entanto, quanto à possibilidade de reafirmar a ideia geral na forma de critérios precisos e gerais que estabeleçam linhas divisórias nítidas (a) entre enunciados puramente lógicos e enunciados com significação empírica, e (b) entre aquelas frases que têm significação cognitiva e as que não têm.

No presente artigo, proponho reconsiderar essas distinções, tal como concebidas no empirismo recente, e indicar algumas das dificuldades que elas apresentam. A discussão tratará principalmente da segunda das duas distinções. A respeito da primeira, limito-me a algumas observações breves.

2. Os critérios anteriores de testabilidade do significado e suas deficiências

Observemos primeiro que qualquer critério geral de significação cognitiva tem de cumprir certas exigências para ser aceitável. Dentre essas exigências, consideramos a seguinte como expressando uma condição de adequação necessária, embora de modo algum suficiente, para os critérios de significação cognitiva:

(A) Se, em um dado critério de significação cognitiva, uma frase N é desprovida de significado, então também têm de sê-lo todas as frases verofuncionais compostas nas quais N ocorre como componente não vazio. Se não é possível atribuir a N um valor de verdade, tampouco é possível atribuir valores de verdade às frases compostas contendo N; portanto, também deveriam ser qualificadas como desprovidas de significado:

Observamos dois corolários da condição (A):

(A1) Se, em um dado critério de significação cognitiva, a frase F é desprovida de significado, então sua negação, ~F, também deve ser.

(A2) Se, em um dado critério de significação cognitiva, a frase N é desprovida de significado, então assim devem ser quaisquer conjunções N⋅F e quaisquer disjunções N∨F, não importando se F é significativa ou não no dado critério.

Vamos examinar agora os esforços iniciais empreendidos no empirismo recente para estabelecer critérios gerais de significação cognitiva. Esses esforços foram regidos pela consideração de que uma frase, para realizar uma asserção empírica, tem de poder ser confirmada — ou estar em conflito com — fenômenos que potencialmente podem ser observados de modo direto. Frases descrevendo tais fenômenos potencialmente observáveis — não importando se estes efetivamente ocorrem ou não — podem ser chamadas de frases observacionais. Mais especificamente, uma frase observacional pode ser interpretada como uma frase — não importando se é verdadeira ou falsa — que afirma ou nega que um objeto especificado, ou um grupo de objetos, de tamanho macroscópico, têm uma característica observável em particular, isto é, uma característica cuja presença ou ausência pode, em condições favoráveis, ser verificada por observação direta.[1]

A tarefa de elaborar critérios de significação empírica transforma-se, assim, no problema de caracterizar de modo preciso a relação entre uma hipótese e uma ou mais frases observacionais sempre que os fenômenos descritos por elas confirmam ou desconfirmam a hipótese em questão. A capacidade de uma frase dada de integrar essa relação com algum conjunto de frases observacionais caracterizaria então sua testabilidade-em-princípio, e, assim, sua significação empírica. Examinemos brevemente agora as principais tentativas que têm sido feitas para elaborar critérios de significação dessa maneira.

Um dos critérios mais antigos é expresso pela chamada exigência de verificabilidade. De acordo com esta exigência, uma frase é empiricamente significativa se, e somente se, não é analítica e é passível, ao menos em princípio, de verificação completa por indícios observacionais, isto é, se os indícios observacionais podem ser descritos de tal forma que, se efetivamente obtidos, estabelecem conclusivamente a verdade da frase.[2] Com a ajuda do conceito de frase observacional, podemos reformular essa exigência do seguinte modo: uma frase F tem um significado empírico se, e somente se, é possível indicar um conjunto finito de frases observacionais, O₁, O₂, ..., Oₙ, tais que se estas são verdadeiras, então F é necessariamente verdadeira. Contudo, tal como está enunciada, essa condição também é satisfeita se F for uma frase analítica ou se as dadas frases observacionais forem logicamente incompatíveis umas com as outras. Por meio da seguinte formulação, evitamos estes casos e, ao mesmo tempo, expressamos o critério pretendido de forma mais precisa:

(2.1) EXIGÊNCIA DE COMPLETA VERIFICABILIDADE EM PRINCÍPIO. Uma frase tem significado empírico se, e somente se, não é analítica e se segue logicamente de um conjunto finito e logicamente consistente de frases observacionais.[3] Estas frases observacionais não precisam ser verdadeiras pois o critério visa explicar a testabilidade por “fenômenos potencialmente observáveis”, ou testabilidade “em princípio”.

Em consonância com a concepção de significação cognitiva delineada anteriormente, uma frase é agora classificada como cognitivamente significativa se é analítica ou contraditória, ou satisfaz a exigência de verificabilidade.

Esse critério, todavia, apresenta vários defeitos sérios. Um deles tem sido notado por vários escritores:

a. Vamos supor que as propriedades de ser uma cegonha e ter patas vermelhas são características observáveis, e que a primeira não implica logicamente a segunda. Então a frase

(F1) Todas as cegonhas têm as patas vermelhas

não é analítica nem contraditória, e claramente não é dedutível de um conjunto finito de frases observacionais. Assim, segundo o critério contemplado, F1 é desprovida de significação empírica, bem como todas as outras frases que expressam regularidades ou leis gerais. E como frases desse tipo constituem uma parte integral das teorias científicas, a exigência de verificabilidade deve ser considerada como excessivamente restritiva nesse aspecto.

De modo semelhante, o critério desqualifica todas as frases do tipo ‘Para qualquer substância, existe algum solvente’, que contém tanto o quantificador universal quanto o existencial (isto é, a ocorrência dos termos ‘todo’ e ‘algum’, ou seus equivalentes). Nenhuma frase desse tipo pode ser deduzida logicamente de um conjunto finito de frases observacionais.

Dois defeitos adicionais da condição de verificabilidade não parecem ter sido amplamente notados:

b. Como facilmente se percebe, a negação de F1

(~F1) Existe ao menos uma cegonha que não tem as patas vermelhas

é dedutível de duas frases observacionais quaisquer do tipos ‘a é uma cegonha’ e ‘a não tem as patas vermelhas’. Consequentemente, ~F1 é cognitivamente significativa de acordo com nosso critério, mas F1 não é. Isso constitui uma violação da condição (A1).

c. Seja F uma frase que satisfaz a exigência de verificabilidade, e N, uma que não a satisfaz. Então F é dedutível de algum conjunto de frases observacionais; assim, por meio de uma regra lógica bem conhecida, F∨N é dedutível desse mesmo conjunto, e, portanto, cognitivamente significativa de acordo com nosso critério. Mas isso viola a condição (A2).[4]

Considerações estritamente análogas se aplicam a um critério alternativo, que estabelece a completa falseabilidade em princípio como a característica definidora da significação empírica. Formulemos esse critério como se segue:

(2.2) EXIGÊNCIA DE COMPLETA FALSEABILIDADE EM PRINCÍPIO. Uma frase tem um significado empírico se, e somente se, sua negação não é analítica e se segue logicamente de algum conjunto finito e logicamente consistente de frases observacionais.

Esse critério qualifica uma frase como empiricamente significativa se sua negação satisfaz a exigência de completa verificabilidade. Como é de se esperar, esse critério é, por conseguinte, inadequado, por razões semelhantes às que tornam inadequado o anterior:

(a) Ele rejeita a significação cognitiva de hipóteses puramente existenciais, tais como ‘Existe ao menos um unicórnio’, e de todas as frases cuja formulação demanda quantificação mista — isto é, universal e existencial — tais como ‘Para qualquer composto existe algum solvente’, pois nenhuma delas pode ser conclusivamente falseada por um número finito de frases observacionais.

(b) Se ‘P’ é um predicado observacional, então a asserção de que todas as coisas têm a propriedade P é qualificada como significativa, porém, sua negação, sendo equivalente a uma hipótese puramente existencial, é desqualificada como significativa [cf. (a)]. Consequentemente, o critério (2.2) suscita o mesmo dilema que (2.1).

(c) Se a frase F é completamente falseável, mas N não é, então a conjunção F⋅N (isto é, a expressão obtida ligando as duas frases pela palavra ‘e’) é completamente falseável; pois, se a negação de F é implicada por um conjunto de frases observacionais, então a negação de S⋅N é, a fortiori, implicada pelo mesmo conjunto. Assim, o critério admite a significação empírica de muitas frases que um critério empirista adequado deveria rejeitar, tais como ‘Todos os cisnes são brancos e o absoluto é perfeito’.

Em suma, as interpretações do critério de testabilidade em termos de verificabilidade ou falseabilidade completas são inadequadas porque restringem excessivamente em uma direção e são excessivamente inclusivas em outra, e porque ambas violam a exigência fundamental A.

Várias tentativas têm sido feitas para evitar essas dificuldades, interpretando o critério de testabilidade como exigindo apenas uma confirmabilidade parcial e possivelmente indireta das hipóteses empíricas por indícios observacionais.

A formulação sugerida por Ayer[5] é característica dessas tentativas de estabelecer um critério claro e suficientemente compreensivo de confirmabilidade. Efetivamente, ela afirma que uma frase F tem conteúdo empírico [empirical import] se de F em conjunto com hipóteses subsidiárias adequadas, é possível derivar frases observacionais que não são deriváveis apenas das hipóteses subsidiárias.

Essa condição é sugerida por de uma consideração minuciosa da estrutura lógica dos testes científicos, porém, tal como apresentada, é permissiva demais [much too liberal]. De fato, como o próprio Ayer indicou na segunda edição de seu livro Linguagem, verdade e lógica,[6] seu critério confere permite que qualquer frase tenha conteúdo empírico. Assim, por exemplo, se F é a frase ‘O absoluto é perfeito’, basta escolhermos, como hipótese subsidiária, a frase ‘Se o absoluto é perfeito, então esta maçã é vermelha’, para tornar possível a dedução da frase observacional ‘Esta maçã é vermelha’, que claramente não se segue apenas da hipótese subsidiária.

Para responder a essa objeção, Ayer propôs uma versão modificada do seu critério de testabilidade. A modificação restringe as hipóteses subsidiárias mencionadas na versão anterior a frases analíticas ou a frases que se pode mostrar de modo independente que são testáveis no sentido do critério modificado.[7]

Porém, pode-se facilmente mostrar que esse novo critério, como a exigência da falseabilidade completa, atribui significação empírica a qualquer frase F⋅N, em que F satisfaz o critério de Ayer e N é uma frase — tal como ‘O absoluto é perfeito’ — desqualificada pelo mesmo critério. De fato, quaisquer consequências dedutíveis de F com a ajuda de hipóteses subsidiárias admissíveis também podem ser deduzidas de F⋅N por meio das mesmas hipóteses subsidiárias; e como o novo critério de Ayer é formulado essencialmente em termos da dedutibilidade de um certo tipo de consequência a partir de uma frase dada, esse critério admite F e F⋅N. Outra dificuldade foi apontada por Church, que mostrou que[8] se há três frases observacionais quaisquer, nenhuma das quais implica, por si só, quaisquer das outras, então se segue que, para qualquer frase F, ela ou a sua negação tem conteúdo empírico, segundo o critério revisado de Ayer.

Todos os critérios considerados até aqui tentam explicar o conceito de significação empírica especificando determinadas conexões lógicas que devem ser preservadas entre uma frase significativa e frases observacionais adequadas. Parece agora que esse tipo de abordagem oferece pouca esperança de obtenção de um critério preciso de significabilidade: essa conclusão é sugerida pela avaliação precente de algumas tentativas representativas e recebe o apoio adicional de outras considerações, algumas das quais serão apresentadas nas seções seguintes.

3. Caracterização de frases significativas por meio de critérios aplicados a seus termos constituintes

Um procedimento alternativo pode ser sugerido que também aparenta refletir, de forma natural e satisfatória, o ponto de vista geral do empirismo: talvez seja possível caracterizar frases cognitivamente significativas por meio de determinadas condições a serem satisfeitas pelos seus termos constituintes. Especificamente, pareceria razoável dizer que todos os termos extralógicos[9] de uma frase significativa devem ter referência experiencial, e que, portanto, deve ser possível explicar os seus significados exclusivamente por referência referência a observáveis[10]. Para exibir certas analogias entre essa abordagem e a anterior, adotamos as seguintes convenções terminológicas:

Qualquer termo que possa fazer parte dede uma frase cognitivamente significativa será denominado de termo cognitivamente significativo. Além disso, entenderemos por termo observacional qualquer termo que seja (a) um predicado observacional, isto é, significando alguma característica observável (como os termos ‘azul’, ‘calor’, ‘macio’, ‘simultâneo a’, ‘de maior brilho visível que’) ou nomes de objetos físicos de tamanho macroscópico (como os termos ‘a agulha deste instrumento’, ‘a Lua’, ‘o vulcão Cracatoa’, ‘Greenwich, Inglaterra’, ‘Júlio César’).

Ora, enquanto o critério de testabilidade do significado visa a caracterização de frases cognitivamente significativas por meio de certas conexões inferenciais, que elas precisam ter com frases observacionais, a abordagem alternativa em questão tentaria especificar o vocabulário que pode ser usado na formação de frases significativas. Esse vocabulário, o conjunto de termos significativos, seria caracterizado pela satisfação da condição de que cada um de seus elementos é um termo lógico ou um termo com significação empírica; neste último caso, o termo precisa estar conectado de modo definicional ou explicativo a termos observacionais. Esta abordagem certamente evita quaisquer violações das nossas condições anteriores de adequação. Assim, por exemplo, se F é uma frase significativa, isto é, contém somente termos significativos, então a sua negação também é, uma vez que o sinal de negação e suas variantes verbais pertencem ao vocabulário da lógica e são, por isso, significativos. Novamente, se N é uma frase que contém um termo não significativo, então qualquer frase composta que contenha N também é destituída de significado.

Porém, claramente, isso não é suficiente. Ao contrário, temos de considerar agora uma questão crucial análoga à que foi colocada à abordagem anterior: Para que resulte um critério adequado de significação empírica, precisamente como seriam explicadas as conexões lógicas entre termos empiricamente significativos e termos observacionais? Consideremos algumas possibilidades.

(3.1) O critério mais simples que se sugere poderia ser chamado de condição de definibilidade. Ele exige que qualquer termo com significação empírica seja explicitamente definível por meio de termos observacionais.

Esse critério pareceria estar em conformidade com a máxima do operacionalismo, segundo a qual todos os termos significativos nas ciências empíricas devem ser introduzidos por definições operacionais. No entanto, a exigência de definibilidade é demasiado restritiva, pois muitos termos importantes dos discursos científico e pré-científico não podem ser explicitamente definidos por meio de termos observacionais.

De fato, como Carnap[11] indicou, a tentativa de fornecer definições explícitas em termos de observáveis encontra sérias dificuldades tão logo os termos disposicionais — tais como ‘solúvel’, ‘maleável’, ‘condutor elétrico’ etc. — precisem ser explicados. Muitos desses termos já ocorrem no nível pré-científico do discurso.

Considere-se, por exemplo, a palavra ‘frágil’. Pode-se tentar defini-la dizendo que um objeto x é frágil se, e somente se, satisfaz a seguinte condição: Se, em um tempo t, o objeto for atingido de modo ríspido, então nesse momento ele se quebra. Mas se os conetivos de enunciados dessa estrutura linguística forem traduzidos como funções de verdade, de modo que essa definição possa ser simbolizada por

(D) Gx ≡ (t)(Sxt ⊃ Qxt)

então o predicado ‘G’ [ser frágil], assim definido, não possui o significado pretendido. Seja a um objeto qualquer que não é frágil (por exemplo, uma gota de chuva ou uma faixa elástica), mas que, por acaso, ao longo de sua existência, não é jamais atingido de modo ríspido. Então, ‘Sat’ é falsa e, portanto, ‘Sat⊃Qat’ é verdadeira para todos os valores de ‘t’; consequentemente, ‘Ga’ é verdadeira, embora a não seja frágil.

Para remediar esse defeito, podemos interpretar a expressão ‘se... então...’ no definiens original como tendo um significado mais restritivo do que o condicional verofuncional. Este significado pode ser sugerido pela expressão no modo subjuntivo ‘Se x fosse atingido de modo ríspido em um tempo t, então x quebraria em t’. Contudo, uma explicação satisfatória dessa interpretação exigiria uma elucidação do significado e da lógica dos contrafactuais e dos condicionais subjuntivos, o que constitui um problema árduo[12].

Um procedimento alternativo foi sugerido por Carnap em sua teoria das frases de redução[13]. Estas são frases que, diferentemente das definições, especificam o significado de um termo de modo apenas condicional ou parcial. O termo ‘frágil’, por exemplo, pode ser introduzido pela seguinte frase de redução:

(R) (x)(t) [Sxt ⊃ (Gx ≡ Qxt)]

Ela especifica que se x é atingido de modo ríspido em qualquer tempo t, então x é frágil se, e somente se, x se quebra em t.

Nossa dificuldade anterior é agora evitada: se a é um objeto não frágil que nunca é atingido de modo ríspido, então a expressão em R que se segue aos quantificadores é verdadeira para a; porém, isso não implica que ‘Fa’ seja verdadeira. Mas a frase de redução R especifica o significado de ‘F’ somente para a sua aplicação àqueles objetos que satisfazem a “condição de teste” de ser atingido de modo bruco em algum tempo. Para estes objetos, ela afirma que sua fragilidade equivale a se quebrarem. Para objetos que não cumprem a condição de teste, o significado de ‘F’ fica indeterminado. Nesse sentido, frases de redução têm o caráter de uma definição parcial ou condicional.

Frases de redução fornecem uma interpretação satisfatória do conteúdo experiencial de um amplo conjunto de termos disposicionais e permitem uma formulação mais adequada das chamadas definições operacionais, que, em geral, não são, de maneira nenhuma, definições completas. Essas considerações sugerem uma alternativa bem mais afrouxada [liberalized] para a exigência de definibilidade:

(3.2) Exigência de redutibilidade: Todo termo dotado de significação empírica deve poder ser introduzido com base em termos observacionais, por meio de cadeias de frases de redução.

Essa condição é característica das versões mais afrouxadas do positivismo e do fisicalismo que, aproximadamente desde 1936, substituíram a concepção mais antiga, excessivamente restritiva, da definibilidade completa de todos os termos da ciência empírica por meio de observáveis[14], e ela evita muitas das deficiências desta última. Contudo, as frases de redução não parecem oferecer um meio adequado para a introdução dos termos centrais das teorias científicas avançadas, com frequência referidos também como construtos teóricos. Isto é indicado pelas seguintes considerações: um encadeamento de frases de redução fornece uma condição necessária e suficiente para a aplicabilidade do termo introduzido. (Quando as duas condições coincidem, o encadeamento equivale a uma definição explícita.) Contudo, agora considere, por exemplo, o conceito de comprimento, tal como usado na teoria física clássica. Aqui, o comprimento, em centímetros, da distância entre dois pontos pode assumir, como valor, qualquer número real positivo. No entanto, é claramente impossível formular, por meio de termos observacionais, uma condição suficiente para a aplicabilidade de expressões como ‘ter um comprimento de √2 cm’ e ‘ter um comprimento de √2 + 10-100 cm’; pois essas condições forneceriam a possibilidade de discriminar, termos observacionais, dois comprimentos que diferem em apenas 10-100 cm.[15]

Seria insensato argumentar que, por essa razão, deveríamos permitir como valores da magnitude de um comprimento, apenas os que se deixam enunciar em condições suficientes em termos observáveis. Isso descartaria, entre outros, todos os números irracionais, e nos impediria de atribuir, à diagonal de um quadrado com lados de comprimento 1, o comprimento √2, o que é exigido pela geometria euclidiana. Consequentemente, os princípios da geometria euclidiana não seriam universalmente aplicáveis na física. De modo similar, os princípios do cálculo se tornariam inaplicáveis, e o sistema de teorias científicas, tal como hoje o conhecemos, seria reduzido a um torso desajeitado e pouco manejável. Essa, portanto, não seria uma maneira de responder à dificuldade. Em vez disso, teremos de analisar mais detalhadamente a função dos construtos em teorias científicas, com vistas a obter, por meio dessa análise, uma caracterização mais adequada dos termos cognitivamente significativos.

Construtos teóricos ocorrem na formulação de teorias científicas. Estas podem ser concebidas, em seus estágios avançados, como expressões de sistemas axiomatizados desenvolvidos dedutivamente. A mecânica clássica e a geometria euclidiana, bem como algumas geometrias não euclidianas usadas na interpretação física, são exemplos de tais sistemas. Os termos extralógicos usados em uma teoria desse tipo podem ser dividos, de um modo familiar, em termos primitivos ou básicos, que não são definidos no interior da teoria, e termos definidos, que são explicitamente definidos por meio dos termos primitivos. Assim, por exemplo, na axiomatização da geometria euclidiana feita por Hilbert, os termos ‘ponto’, ‘linha reta’ e ‘entre’ estão entre os primitivos, enquanto ‘segmento de reta’, ‘ângulo’, ‘triângulo’ e ‘comprimento’ estão entre os termos definidos. Os termos básicos e os definidos, em conjunto com os termos lógicos, constituem o vocabulário a partir do qual todas as frases da teoria são construídas. Estas últimas divedem-se, em uma apresentação axiomática, em enunciados primitivos (também chamados de postulados, ou enunciados básicos) que, na teoria, não são derivados de nenhum outro enunciado, e os enunciados derivados, que são obtidos por dedução lógica a partir dos enunciados primitivos.

A partir destes termos e frases primitivas, uma teoria axiomatizada pode ser desenvolvida por meio de princípios puramente formais de definição e dedução, sem qualquer consideração da significação empírica de seus termos extralógicos. De fato, esse é o procedimento padrão empregado no desenvolvimento axiomático de teorias matemáticas não interpretadas, tais como a teoria de grupos abstratos, a teoria de anéis, a teoria dos reticulados ou alguma outra forma de geometria pura (isto é, não interpretada).

No entanto, um sistema desenvolvido dedutivamente desse tipo pode constituir uma teoria científica somente se receber uma interpretação empírica[16] que o torne relevante para os fenômenos da nossa experiência. Tal interpretação é dada pela atribuição de um significado, em termos de observáveis, a certos termos e frases da teoria formalizada. Com frequência, uma interpretação não é dada aos termos ou frases primitivas, mas a alguns dos termos definíveis por meio dos termos primitivos ou a algumas das frases dedutíveis a partir dos postulados[17]. Ademais, a interpretação pode equivaler a apenas uma atribuição parcial de significado. Desse modo, por exemplo, pode-se considerar que as regras de mensuração do comprimento por meio de uma haste padrão fornecem uma interpretação empírica parcial para o termo ‘o comprimento, em centímetros, do intervalo i’ ou, alternativamente, para algumas frases da forma ‘o comprimento do intervalo i é r centímetros’. Isso porque o método é aplicável apenas a intervalos de um certo tamanho mediano, e mesmo para a última frase, sua aplicação não fornece uma interpretação completa, pois o uso da haste padrão não constitui o único modo de determinação do comprimento: vários procedimentos alternativos estão disponíveis envolvendo a mensuração de outras magnitudes que se conectam — por meio de leis gerais — com o comprimento a ser determinado.

Essa última observação, a respeito da possibilidade de uma mensuração indireta do comprimento por meio de certas leis, sugere um lembrete importante. Não é correto falar — como se faz com frequência — do “significado experiencial” de um termo ou frase isoladamente. Na linguagem da ciência e, por razões semelhantes, mesmo nos discursos pré-científicos, um enunciado isolado usualmente não tem implicações experienciais. Uma única frase, em uma teoria científica, em regra não implica nenhuma frase observacional. Consequências que afirmam a ocorrência de certos fenômenos observáveis só podem ser derivadas de uma frase isolada se esta for unida a um conjunto de outroas hipóteses, subsidiárias. Destas últimas, algumas usualmente serão frases observacionais; outras, enunciados teóricos aceitos previamente. Assim, por exemplo, a teoria relativística da deflexão dos raios de luz pelo campo gravitacional do Sol só implica afirmações sobre fenômenos observáveis se for unida a um considerável corpo de teorias astronômicas e ópticas, bem como um grande número de enunciados específicos sobre os instrumentos usados nas observações das eclipses solares que servem para testar a hipótese em questão.

Assim, a expressão ‘o significado experiencial da expressão E’ é elíptica: o que uma dada expressão “significa” quanto aos dados empíricos potenciais está relacionado a dois fatores:

I. A estrutura linguística L à qual a expressão pertence. Suas regras determinam, em particular, quais frases — observacionais ou de outro tipo — podem ser inferidas de um dado enunciado ou conjunto de enunciados;

II. O contexto teórico no qual a expressão ocorre, isto é, o cojunto dos enunciados em L que estão disponíveis como hipóteses subsidiárias.

Deste modo, a frase formulando a lei gravitacional de Newton não tem significado experiencial por si só, mas quando usada em uma linguagem cujo aparato lógico permita o desenvolvimento do cálculo, e quando combinada com um sistema adequado de outras hipóteses — incluindo frases que ligam alguns dos termos teóricos a termos observacionais, estabelecendo assim uma interpretação parcial — ela conecta-se a fenômenos observáveis em uma grande variedade de áreas. Considerações análogas são aplicáveis ao termo ‘campo gravitacional’, por exemplo. Este termo — pode-se considerar — só tem um significado experiencial no contexto de uma teoria, que deve ser ao menos parcialmente interpretada. O significado experiencial do termo — tal como expresso, digamos, na forma de critério operacional para sua aplicação — dependerá novamente do sistema teórico em questão e das características lógicas internas da linguagem na qual é formulado.

4. Significação cognitiva como uma característica de sistemas interpretados

As considerações anteriores apontam para a conclusão de que um critério de significação cognitiva não pode ser alcançado pela da segunda via analisada acima, quer dizer, por meio de requisitos específicos para os termos que compõem as frases significativas. Esse resultado concorda com uma característica geral da teorização científica (e, em princípio, até mesmo da pré-científica): A formação de teorias e a formação de conceitos andam de mãos dadas; uma não pode ser levada adiante com êxito separadamente da outra.

Portanto, somente é possível atribuir a significação cognitiva a sistemas teóricos inteiros formulados em uma linguagem com estrutura bem determinada. E o marco decisivo da significação cognitiva em tais sistemas parece ser o da existência de uma interpretação em termos de observáveis. Tal interpretação deve ser formulada, por exemplo, por meio de frases condicionais ou bicondicionais conectando termos não observacionais do sistema a termos observacionais na linguagem dada. Esta linguagem, assim como as frases conectoras, pode ou não pertencer ao sistema teórico.

Porém, a exigência de uma interpretação parcial é extremamente permissiva. Ela é satisfeita, por exemplo, pelo sistema constituído pela teoria física contemporânea combinada com algum conjunto de princípios de metafísica especulativa, mesmo se tal conjunto não tenha interpretação empírica alguma. No interior do sistema como um todo, esses princípios metafísicos fazem o papel que K. Reach e O. Neurath chamam de frases isoladas: não são verdades ou falsidades puras e formais, demonstráveis ou falseáveis por meio das regras lógicas de um dado sistema linguístico, nem têm qualquer base empírica, isto é, sua omissão do sistema teórico não afetaria a capacidade explicativa e preditiva deste sistema quanto a fenômenos potencialmente observáveis (isto é, o tipo de fenômeno descrito por frases observacionais). Não deveríamos, portanto, exigir que um sistema cognitivamente significativo não contivesse frases isoladas? O seguinte critério pode ser sugerido:

(4.1) Um sistema teórico é cognitivamente significativo se, e somente se, estiver parcialmente interpretado ao menos em grau suficiente para que nenhuma das suas frases primitivas seja uma frase isolada.

Mas essa exigência pode barrar de um sistema teórico frases que poderiam ser vistas como aceitáveis e, até mesmo, desejáveis. Como simples ilustração, suponhamos que nosso sistema teórico T contenha a frase primitiva

(S1) (x)[P₁x ⊃ (Qx ≡ P₂x)],

onde P₁ e P₂ são predicados observacionais em uma dada linguagem L, e ‘Q’ funciona em T mais ou menos à maneira de um construto teórico e ocorre em somente uma frase primitiva de T, denominada S₁. Ora, S1 não é uma verdade ou falsidade da lógica formal; além disso, se S1 é omitida do conjunto de frases primitivas de T, então T', o sistema resultante, possui exatamente a mesma sistemática, i.e., a mesma capacidade explicativa e preditiva de T. Portanto, o critério em consideração qualificaria S1 como uma sentença isolada que tem de ser eliminada — extirpada por meio da Navalha de Occam, por assim dizer — para que o sistema teórico disponível seja cognitivamente significativo.

Mas é possível adotar uma concepção bem mais permissiva com relação a S1, tratando-a como uma definição parcial do termo teórico ‘Q’. Concebida deste modo, S1 especifica que, em todos os casos em que a característica observável P₁ estiver presente, ‘Q’ é aplicável se, e somente se, a característica observável P₂ também estiver presente. De fato, S1 é um daqueles exemplos parciais, ou condicionais, de definição, que Carnap chamou de frases redutivas bilaterais. Essas frases são explicitamente qualificadas por Carnap como analíticas (embora, obviamente, não como verdades da lógica formal), essencialmente porque todas as suas consequências que possam ser expressas apenas por meio de predicados observacionais (e termos lógicos) são verdades da lógica formal[18].

Levemos esta linha de pensamento um pouco mais adiante. Isso nos conduziz a algumas observações sobre frases analíticas e, em seguida, de volta à questão da adequação de (4.1).

Vamos supor que adicionamos ao nosso sistema T a seguinte frase:

(S2) (x)[P₃x ⊃ (Qx ≡ P₄x)],

onde ‘P₃’ e ‘P₄’ são predicados observacionais adicionais. Então, considerando que “toda frase redutiva bilateral é analítica”,[19] S2 seria analítica, bem como S1. Contudo, em conjunto as duas frases implicam consequências não analíticas que podem ser expressas apenas em termos de predicados observacionais, tal como[20]:

(O) (x)[ ~ (P₁x⋅P₂x⋅P₃x⋅~P₄x) ⋅ ~ (P₁x⋅~P₂x⋅P₃x⋅P₄x)]

Porém dificilmente se admitiria a consequência de que a conjunção de duas frases analíticas pode ser sintética. Assim, se o conceito de analiticidade pode ser aplicado a todas as frases de sistemas dedutivos interpretados, então ele terá que ser relativizado com respeito ao contexto teórico em questão. Desse modo, por exemplo, S1 pode ser qualificada como analítica relativamente ao sistema T, cujos postulados restantes não contêm o termo ‘Q’, mas é sintético relativamente ao sistema T acrescido de S2. Estritamente falando, o conceito de analiticidade tem de ser relativizado apenas com respeito às regras da linguagem em questão, pois são estas que determinam quais consequências observacionais, ou de outros tipos, uma frase dada acarreta. Essa necessidade de ao menos uma dupla relativização do conceito de analiticidade era quase esperada, tendo em vista as considerações exigindo a mesma dupla relativização do conceito de significado experiencial de uma frase.

Se, por outro lado, decidirmos não admitir S1 no papel de definição parcial e, em vez disso, a rejeitarmos como uma frase isolada, então seremos levados a uma conclusão análoga: se uma frase é isolada ou não depende da estrutura linguística e do contexto teórico disponível. Embora S1 seja isolada em relação à T (e relativamente à linguagem na qual ambos são formulados), ela adquirirá implicações experienciais precisas quando T for ampliado por S2.

Assim, encontramos, no nível dos sistemas teóricos interpretados, uma aproximação peculiar e uma fusão parcial de alguns dos problemas relacionados aos conceitos de significação cognitiva e analiticidade: ambos os conceitos precisam ser relativizados, e um conjunto grande de frases podem ser vistas, aparentemente com igual direito, como analíticas, em um dado contexto, ou como isoladas, destituídas de significado relativamente a esse contexto.

Além de barrar certas frases, qualificadas como isoladas em algum dado contexto, que poderiam igualmente ser interpretadas como definições parciais, o critério (4.1) tem outro sério defeito. De duas formulações logicamente equivalentes de um sistema teórico, uma pode ser qualificada como significativa, enquanto a outra ser barrada por conter uma frase isolada entre as primitivas. Suponhamos, pois, que um sistema teórico T1 contenha, entre suas frases primitivas S', S'', ..., exatamente uma, S', que é isolada. Assim, de acordo com (4.1), T1 não é significativo. Mas agora consideremos o sistema teórico T2, obtido a partir de T1 pela substituição das duas frases primitivas iniciais, S', S'', por uma única, a saber, sua conjunção. Então, conforme essas suposições, nenhuma das frases de T2 é isolada, e T2, embora equivalente a T1, é qualificado como significativo conforme (4.1). Com o intuito de fazer justiça ao propósito de (4.1), teríamos de estabelecer a seguinte exigência, mais rigorosa:

(4.2) Um sistema teórico é cognitivamente significativo se, e somente se, for parcialmente interpretado de forma que, em nenhum sistema equivalente, ao menos uma frase primitiva seja isolada.

Vamos aplicar essa condição a algum sistema teórico cujos postulados incluam as frases S1 e S2, consideradas anteriormente, e cujos demais postulados não contenham ‘Q’. Uma vez que juntas, as frases S1 e S2 implicam a frase O, o conjunto composto pelas frases S1 e S2 é logicamente equivalente ao conjunto composto por S1, S2 e O. Consequentemente, se substituirmos o conjunto anterior por este último, obteremos um sistema teórico equivalente ao sistema inicial dado. Nesse novo sistema, S1 e S2 são isoladas, pois, como pode ser mostrado, sua remoção não afeta a capacidade explicativa e preditiva do sistema com referência aos fenômenos observáveis. Dizendo-o intuitivamente, o poder sistemático de S1 e S2 é o mesmo que o de O. Consequentemente, o sistema original é desqualificado por (4.2). Do ponto de vista de um positivismo sensacionalista estrito, como talvez o imaginado por Mach, esse resultado deveria ser saudado como uma rejeição categórica das teorias que fazem referência a entidades fictícias, e como uma insistência estrita em teorias que podem ser expressas exclusivamente em termos de observáveis. Porém, desde um ponto de vista contemporâneo, podemos dizer que tal procedimento omite ou subestima a importante função dos construtos nas teorias científicas: a história dos esforços científicos mostra que, se desejarmos chegar a leis gerais que sejam precisas, compreensíveis e bem confirmadas, temos de ir além do nível da observação direta. Os fenômenos diretamente acessíveis à nossa experiência não estão conectados por leis gerais de grande alcance e rigor. Os construtos teóricos são necessários para a formulação dessas leis de nível mais alto. Uma das funções mais importantes de um construto bem escolhido é sua capacidade potencial de ingressar como um constituinte em todas as novas conexões gerais que possam ser descobertas. Ficaríamos cegos para essas conexões casso insistíssemos em banir das teorias científicas todas as frases que pudessem ser “dispensadas” no sentido indicado em em (4.2). Seguindo esse curso estritamente fenomenalista ou positivista, ficaríamos privados da tremenda fertilidade dos construtos teóricos, e amiúde tornaríamos a estrutura formal de uma teoria científica desajeitada e ineficiente.

Portanto, o critério (4.2) deve ser abandonado, e considerações tais como as delineadas neste artigo parecem oferecer um forte apoio à conjectura de que nenhuma alternativa adequada pode ser encontrada, isto é, que não é possível formular um critério geral e preciso que separasse os sistemas parcialmente interpretados, de cujas frases isoladas pode-se dizer que têm uma função significativa, daqueles em que as frases isoladas são, por assim dizer, meros anexos inúteis.

Concluímos anteriormente que a significação cognitiva, no sentido pretendido pelo empirismo e pelo operacionalismo recentes, pode ser, no melhor dos casos, atribuída a frases que formam um sistema teórico e, talvez preferencialmente, a esses sistemas considerados por inteiro. Assim, em vez de tentarmos substituir (4.2) por alguma alternativa, teremos que reconhecer, além disso, que a significação cognitiva de um sistema é uma questão de grau: sistemas significativos variam desde aqueles cujo vocabulário extralógico inteiro consiste de termos observacionais, passando por teorias cujas formulações dependem profundamente dos construtos teóricos, até sistemas com praticamente nenhuma relevância para potenciais descobertas empíricas. Em vez de dicotomizar esse variado gradiente entre sistemas significativos e não significativos, pareceria menos arbitrário e mais promissor avaliar ou comparar sistemas teóricos distintos segundo características como:

a) a clareza e precisão com as quais as teorias são formuladas e com as quais são tornadas explícitas as relações lógicas entre seus elementos e entre estes e as expressões formuladas com termos observacionais;

b) o poder sistemático, isto é, explanatório e preditivo, dos sistemas dos sistemas relativamente aos fenômenos observáveis;

c) a simplicidade formal do sistema teórico com a qual algum poder sistemático é obtido;

d) a extensão na qual as teorias estão confirmadas por indícios experienciais.

Muitas das abordagens filosóficas especulativas em cosmologia, biologia e história, por exemplo, se sairiam mal em praticamente todos esses aspectos; assim, provam não estarem à altura das teorias rivais disponíveis, ou seriam reconhecidas como tão pouco promissoras a ponto de não justificarem estudos ou desenvolvimentos futuros.

Para que o procedimento aqui sugerido seja realizado em detalhe, tornando-se aplicável até mesmo aos casos menos óbvios, certamente será preciso desenvolver padrões gerais e teorias que a esse respeito, para avaliar e comparar sistemas teóricos nos vários aspectos recém mencionados. Em que medida é possível desenvolvê-los com rigor e precisão, não se pode avaliar antecipadamente. Nos últimos anos, muito trabalho tem sido realizado em busca de uma definição e uma teoria do conceito de grau de confirmação, ou probabilidade lógica, de um sistema teórico,[21] e várias contribuições têm sido feitas para a clarificação de algumas das ideias mencionadas acima.[22] A continuação dessas pesquisas representa um desafio para os futuros trabalhos construtivos em análise lógica e metodológica do conhecimento científico.

Pós-escrito (1964) sobre

Significação cognitiva

O ensaio anterior resulta da fusão de dois artigos: “Problems and changes in the empiricist criterion of meaning”, Revue Internationale de Philosophie n. 11 (1950), e “The concept of cognitive significance: a reconsideration”, Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, vol. 80 (1951). Ao combiná-los, omiti particularmente algumas partes do primeiro, que foram em geral suplantadas pelo segundo.[23] Também fiz algumas pequenas mudanças no texto remanescente. Alguns dos problemas gerais levantados no ensaio resultante são aprofundados de modo adicional em outras capítulos deste volume, especialmente em “The theoretician’s dilemma”. Neste pós-escrito, proponho simplesmente registrar algumas reconsiderações acerca de pontos específicos do ensaio anterior.

(i) As objeções 2.1(c) e 2.2(c), contra as exigências de verificabilidade completa e falseabilidade completa, são, a meu ver, questionáveis. Só se pode dizer com propriedade que F∨N é implicada por F, e que F, por sua vez, é implicada por F⋅N, se N, do mesmo modo que F, for uma frase declarativa e, desta forma, verdadeira ou falsa. Porém, se o critério de significação cognitiva é entendido como um demarcador do conjunto de frases que realizam asserções significativas, sendo assim verdadeiras ou falsas, então a frase N, invocada nas objeções, não é declarativa, como tampouco o são F∨N e S⋅N. Consequentemente, as supostas inferências, de F⋅N para F e de F para F∨N, são inadmissíveis.[24]

Contudo, minha objeção mantém sua força contra o uso da falseabilidade, não como um critério de significação, mas como um “critério de demarcação”. Este uso poderia traçar uma linha divisória “entre os enunciados, ou sistemas de enunciados, das ciências empíricas e todos os outros enunciados – sejam eles de caráter religioso ou metafísico, ou simplesmente pseudocientífico”.[25] O argumento 2.2(c) mostra que a conjunção do enunciado científico F com enunciado não científico N é falseável, o que então a qualifica como um enunciado científico. Isso faria malograr o almejado propósito do critério de demarcação.

(ii) Minha asserção, em 2.1(a) e 2.2(a), de que as condições de verificabilidade e de falseabilidade descartariam todas as hipóteses com a forma quantificacional mista é falsa. Considere a hipótese ‘Todos os corvos são pretos e algo é branco’, ou, em notação simbólica:

(x) (Rx ⊃ Bx) ⋅ (∃y)Wy),

que é equivalente a

(x)(∃y) [(Rx ⊃ Bx) ⋅ Wy]

Esta frase satisfaz a exigência de falseabilidade porque implica a hipótese puramente universal ‘(x) (Rx ⊃ Bx)’, que seria falsificada, por exemplo, pelo seguinte conjunto de frases observacionais: {‘Ra’, ‘~Ba’}. De modo semelhante, a frase

(∃x)(y) (Rx ∨ Wy)

é verificável, uma vez que é implicada, por exemplo, por ‘Ra’.

O argumento essencial da objeção permanece intacto, contudo: muitas hipóteses científicas com forma quantificacional mista não são verificáveis nem falseáveis. Portanto, elas seriam desqualificadas tanto pela exigência de verificabilidade quanto pela de falseabilidade. E se esta última é utilizada como um critério de demarcação em vez de significação, ela exclui essas hipóteses do conjunto dos enunciados científicos. Essas consequências são inaceitáveis.

(iii) Uma crítica ainda mais forte ao critério de verificabilidade e de falseabilidade resulta da condição (A1), enunciada no início da seção 2, que exige de qualquer critério aceitável de significação a admissão da negação de uma frase significativa como sendo também significativa. Que esta condição precise ser atendida é algo claro, pois, dado que uma frase significativa é ou verdadeira, ou falsa, sua negação só poderia ser considerada como não significativa se um princípio fundamental da lógica fosse violado. E mesmo que o critério de falseabilidade seja usado como um critério de demarcação em vez de significação cognitiva, a satisfação de (A1) parece ser imperativa. Caso contrário, um cientista que relatasse ter conseguido refutar uma hipótese científica F dotada forma universal estaria fazendo uma afirmação não científica ao dizer: “Então, F não é verdadeira”, pois este enunciado não seria falseável. De forma mais geral, as inferências dedutivas formalmente válidas frequentemente levariam de premissas científicas a conclusões não científicas — por exemplo, de ‘Ra ⋅ ~Ba’ para ‘(∃x)(Rx ⋅ ~Bx)’; certamente, isto é intolerável.

Porém, quando a exigência de verificabilidade e falseabilidade é combinada com a condição (A1), então uma frase se qualifica como cognitivamente significativa apenas no caso de ela e sua negação serem verificáveis, ou de ela e sua negação serem falseáveis. Esses dois critérios agora exigem a mesma coisa de uma frase significativa, isto é, que ambas sejam verificáveis e falseáveis. Essa caracterização admite, além de todos os componentes verofuncionais de frases observacionais, algumas frases contendo quantificadores. Por exemplo, ‘Pa ∨ (x)Qx’ é verificável por ‘Pa’ e falseável por {‘~Pa’, ‘~Qb’}; como se vê facilmente, ‘Pa ⋅ (∃x)Qx’ também satisfaz a mesma exigência combinada. Mas essa exigência exclui todas as hipóteses estritamente gerais, isto é, aquelas contendo ocorrências essenciais de quantificadores, mas não de constantes individuais, tais como ‘(x) (Rx ⊃ Bx)’,‘(x)(∃y) (Rxy ⊃ Sxy)’, e assim por diante. Novamente, essa consequência é com certeza inaceitável, não importando se o propósito do critério é de delimitar o conjunto das frases significativas ou o conjunto dos enunciados da ciência empírica.

Referências

Ayer, A. J., Language, truth and logic, Londres, 1936; 2a ed. 1946.

Carnap, R., “Testability and meaning”. Philosophy of Science, 3(1936) e 4(1937).

Carnap, R., “Logical foundations of the unity of science”, em: International Encyclopedia of the Unified Science, I, 1, Chicago, 1938.

Carnap, R., Foundations of logic and mathematics, Chicago, 1939.

Carnap, R., “On inductive logic”. Philosophy of Science, 12(1945). Referido como (1945)1 neste artigo.

Carnap, R., “The two conceptions of probability”. Philosophy and Phenomenological Research, 5(1945). Referido como (1945)2 neste artigo.

Carnap, R., Logical foundations of probability, Chicago, 1950.

Chisholm, R. M., “The contrary-to-fact conditional”. Mind, 55(1946).

Church, A., Review of Ayer (1946), The Journal of Symbolic Logic, 14(1949), 52-53.

Feigl, H., “Existential hypotheses: realistic vs. phenomenalistic interpretations”, Philosophy of Science, 17 (1950).

Goodman, N., “The problem of contrafactual conditionals”. The Journal of Philosophy, 44(1947).

Goodman, N., “The logical simplicity of predicates”. The Journal of Symbolic Logic, 14(1949). Referido como (1949)1 neste artigo.

Goodman, N., “Some reflexions on the theory of systems”, Philosophy and Phenomenological Research, 9(1949). Referido como (1949)2 neste artigo.

Goodman, N., “An improvement in the theory of simplicity”. The Journal of Symbolic Logic, 15(1950).

Goodman, N., Fact, fiction and forecast, Cambridge, Mass., 1955.

Helmer, O., e P. Oppenheim, “A syntactical definition of probability and of degree of confirmation”. The Journal of Symbolic Logic, 10 (1945).

Hempel, C. G., e P. Oppenheim, “Studies in the logic of explanation”. Philosophy of Science, 15 (1948).

Langfort, C. H., Review in The Journal of Symbolic Logic, 6(1941), 67-68.

Lewis, C. I., An analisys of knowledge and valuation, La Salle, Ill., 1946.

MacCorquodale, K., e P. E. Meehl, “On a distintion between hypothetical constructs and intervening variables”. Psychological Review, 55 (1948).

Margenau, H., “Methodology of modern physics”. Philosophy of Science, 2 (1935).

Northrop, F. S. C., The logic of sciences and humanities, New York, 1947.

O’Connor, D. J., “Some consequences of Professor A. J. Ayer’s verification principle”, Analysis, 10(1950).

Pap, A., Elements of analytic philosophy, New York, 1949.

Popper, K., Logik der Fortschung, Wien, 1935.

Popper, K. “A note on natural laws and so-called ‘contrary-to-fact conditionals’”, Mind, 58 (1949).

Reichenbach, H., Philosophie der Raun-Zeit-Lehre, Berlin, 1928.

Reichenbach, H., Elements of Symbolic Logic, New York, 1947.

Russell, B., Human knowledge, New York, 1948.

Schlick, M., “Meaning and verification”. Philosophical Review, 45 (1936). Reeditado também em Feigl, H. and W. Sellars, (eds.) Readings in philosophical analysis, New York, 1949.

Spence, Kennedy W., “The nature of theory construction in contemporary psychology”. Psychological Review, 51 (1944).

Notas ao pós-escrito

Frases observacionais desse tipo pertencem ao que Carnap chamou de linguagem-coisa — ver, por exemplo, (1938), pp. 52-53. Está claro que tais frases são adequadas para formular os dados que servem de base para testes empíricos, em particular para os procedimentos de testes intersubjetivos utilizados na ciência, assim como em grandes áreas de investigação empírica no nível do senso comum. Em discussões epistemológicas, frequentemente se supõe que a evidência última para crenças acerca de questões empíricas consiste em percepções e sensações, cujas descrições exigem um tipo de linguagem fenomenalista. Os problemas específicos ligados à abordagem fenomenalista não serão discutidos aqui; porém, deve-se mencionar que, de qualquer forma, todas as considerações críticas, apresentadas neste artigo, concernentes ao critério de testabilidade são aplicáveis, mutatis mutandis, também no caso de se adotar uma base fenomenalista. ↩︎

Originalmente, a evidência permissível deveria restringir-se ao que é observável pelo falante, e talvez por seus pares ao longo das suas vidas. Assim interpretado, o critério exclui, por ser cognitivamente desprovido de significado, todos os enunciados sobre o futuro ou o passado distantes, como indicou, entre outros, Ayer (1946), capítulo 1; Pap (1949), capítulo 13, esp. pp. 333 ss.; e Russell (1948), pp. 445-447. No entanto, essa dificuldade é evitada se permitirmos que a evidência consista em qualquer conjunto finito de “dados de observações logicamente possíveis”, cada um deles formulados por uma frase observacional. Dessa forma, por exemplo, a frase F1, “A língua do maior dinossauro no Museu de História Natural de Nova York era azul ou preta” é completamente verificável por nossos sentidos, pois é uma consequência lógica da frase F2, “A língua do maior dinossauro do Museu de História Natural de Nova York era azul”, e esta é uma frase observacional, no sentido acima indicado.

E se o conceito de verificabilidade em princípio, e o conceito, mais geral, da confirmabilidade em princípio (que será considerado em seguida) forem entendidos como referentes a indícios logicamente possíveis, tal como expresso por frases observacionais, então se seguiria, de modo similar, que o conjunto dos enunciados verificáveis, ou ao menos confirmáveis, inclui, em princípio, asserções como a de que o planeta Netuno e o continente antártico existiam antes de serem descobertos, e que a guerra atômica, caso não seja controlada, levará ao extermínio deste planeta. As objeções de Russell (1948), pp. 445 e 447, contra o critério de verificabilidade com referência a esses exemplos, portanto, não se aplicam, se o critério é compreendido da maneira aqui sugerida. A propósito, enunciados do tipo mencionado por Russell, que não são realmente verificáveis por qualquer ser humano, foram explicitamente reconhecidos como cognitivamente significativos por Schlick (1936), parte V, que argumentou que a impossibilidade de verificá-los era “meramente empírica”. A caracterização da verificabilidade por meio do conceito de frase observacional aqui sugerida serve como um enunciado mais explícito e rigoroso daquela concepção de verificabilidade. ↩︎Como tem sido frequentemente salientado na literatura empirista, o termo “verificabilidade” deve indicar, é claro, a concepção — ou melhor, a possibilidade lógica — de um tipo de indício observacional que, se realmente encontrado, constituiria uma evidência conclusiva para uma dada frase; não se pretende dizer que a possibilidade técnica de realizar os testes precisos para se obter tais indícios, e menos ainda a possibilidade de realmente encontrar os fenômenos diretamente observáveis que constituissemm a evidência conclusiva para aquela frase — que seria equivalente à existência dessa evidência e, portanto, implicaria na verdade da frase. Comentários análogos aplicam-se aos termos “falseabilidade” e “confirmabilidade”. Isso tem sido claramente desprezado em algumas discussões críticas acerca do critério de verificação. Assim, por exemplo, Russell (1948) p. 448, interpreta a verificabilidade como a existência efetiva de um conjunto de ocorrências verficadoras conclusivas. Essa concepção, que nunca foi defendida por qualquer empirista lógico, deve naturalmente se revelar inadequada, uma vez que, de acordo com ela, a significação empírica de uma frase não poderia ser estabelecida sem se reunir indícios empíricos e, mais do que isso, indícios suficientes para permitir uma prova conclusiva da frase em questão! Não é surpreendente, assim, que sua extraordinária interpretação da verificabilidade leve Russell à conclusão: “De fato, que uma proposição seja verificável é, em si mesmo, algo não verificável” (l.c.). Na verdade, segundo a interpretação empirista de verificabilidade completa, qualquer enunciado afirmando a verificabilidade de alguma frase F cujo textoé citado é ou analítico, ou contraditório; pois decidir se existe um conjunto de frases observacionais que implica F, isto é, se tais frases observacionais podem ser formuladas, não importando se são verdadeiras ou falsas — é um problema puramente lógico. ↩︎

Os argumentos aqui aduzidos contra o critério de verificabilidade também provam a inadequação de uma concepção intimamente relacionada, a saber, que duas frases têm a mesma significação cognitiva se qualquer conjunto de frases observacionais que verificar uma delas também verificar a outra, e conversamente. Assim, por exemplo, nesse critério, duas leis universais quaisquer teriam de ter a mesma significação cognitiva, pois nenhuma lei geral é verificada por qualquer conjunto de frases observacionais. A concepção recém referida precisa ser claramente distinguida da posição que Russell examinou em sua crítica do critério positivista do significado. Trata-se da “teoria de que duas proposições com consequências verificadas idênticas têm o mesmo significado” (1948) p. 448. Essa concepão é de fato insustentável, pois quais consequências de um enunciado de fato foram verificadas em um dado momento é obviamente uma questão de acidente histórico, que não pode servir para estabelecer a identidade da significação cognitiva. Contudo, não tenho notícia de que algum empirista lógico alguma vez tenha aderido a essa “teoria”. ↩︎

(1936, 1946), cap. 1. O argumento contra as exigências de verificabilidade e falseabilidade e a favor de uma exigência de confirmabilidade e desconfirmabilidade parcial também está muito claramente apresentado em Pap (1949), cap. 13. ↩︎

(1946), 2a ed., pp. 11-12. ↩︎

Esta restrição criterial está expressa de forma recursiva e não envolve circularidades. Para consultar todo o enunciado, ver Ayer (1946), p. 13. ↩︎

Church (1949). Um critério alternativo, recentemente sugerido por O’Connor (1950) como uma revisão da formulação de Ayer, é afetado por uma variante fraca da restrição de Church: pode-se mostrar que, se existem três frases observacionais e nenhuma delas implica qualquer outra, e se F é uma frase não composta qualquer, então F ou ~F é significativa, segundo o critério proposto por O’Connor. ↩︎

Um termo extralógico é um termo que não pertence ao vocabulário específico da lógica. As expressões a seguir, e aquelas definidas por meio delas, são exemplos típicos de termos lógicos: ‘não’, ‘ou’, ‘se... então’, ‘todos’, ‘algum’, ‘... é um elemento do conjunto...’. É assunto controvertido o de se é possível traçar uma distinção teórica forte entre termos lógicos e extralógicos, relacionado com o problema da discriminação entre frases analíticas e sintéticas. Para o nosso propósito, podemos simplesmente supor que o vocabulário lógico é dado por enumeração. ↩︎

Para uma exposição detalhada e discussão crítica acerca dessa ideia, ver o estimulante e esclarecedor artigo de H. Feigl (1950). ↩︎

Ver (1936-37), especialmente a seção 7. ↩︎

Sobre este assunto, ver, por exemplo, Langford (1941); Lewis (1946), pp. 210-230; Chisholm (1946); Goodman (1947); Reichenbach (1947), capítulo VIII; Hempel e Oppenheim (1948), parte III; Popper (1949); e sobretudo as análises posteriores de Goodman (1955). ↩︎

Ver Carnap, loc. cit . nota 11. Para uma breve apresentação elementar da ideia principal, ver Carnap (1938), parte III. A frase R, formulada aqui para o predicado ‘G’, ilustra apenas um tipo mais simples de frase redutiva, chamada frase redutiva bilateral . ↩︎

Ver a análise em Carnap (1936-37), especialmente a seção 15; ver também uma apresentação mais breve do ponto de vista mais permissivo [liberalized] em Carnap (1938). ↩︎

(Adicionado em 1964.) Isto não está estritamente correto. Para um enunciado mais ponderado, ver nota 12 de “A logical appraisal of operationalism” e uma discussão mais completa na seção 7 do ensaio “The theoretician’s dilemma”. Ambos estão incluídos no livro Aspects of scientific explanation and other essays in the philosophy of science. ↩︎

A interpretação de teorias formais foi estudada detalhadamente por Reichenbach, em particular, em sua pioneira análise do espaço e do tempo na física clássica e na física relativística. Ele descreve tais interpretações como estabelecendo um mapeamento de definições (Zuordnungsdefinitionen) para certos termos da teoria formal. Ver, por exemplo, Reichenbach (1928). Mais recentemente, Northtrop [ver (1947), cap. VII, e o estudo detalhado do uso das teorias dedutivamente formuladas na ciência, ibid., caps. IV, V e VI] e Margenau [ver, por exemplo, (1935)], que discute certos aspectos deste processo sob a rubrica de correlação epistêmica. ↩︎

Uma abordagem um pouco mais completa desse tipo de interpretação pode ser encontrada em Carnap (1939), § 24. Os artigos de Spence (1944) e de MacCorquotale e Meehl (1948) fornecem exemplos esclarecedores do uso dos construtos teóricos fora das ciências físicas e das dificuldades encontradas na tentativa de analisar em detalhes sua função e interpretação. ↩︎

Ver Carnap (1936-37), especialmente as seções 8 e 10. ↩︎

Ver Carnap (1936-37), p. 452. ↩︎

A frase O é chamada por Carnap de frase representativa do par de frases F1 e F2; ver (1936-37), pp. 450-453. ↩︎

Ver, por exemplo, Carnap (1945) e (1945)2, e especialmente (1950). Ver também Helmer e Oppenheim (1945). ↩︎

Sobre a simplicidade, ver especialmente Popper (1935), cap. V; Reichenbach (1938), § 42; Goodman (1949)1, (1949)2, (1950); sobre a capacidade preditiva e explicativa, ver Hempel e Oppenheim (1948), parte IV. ↩︎

As ideias básicas apresentadas nos artigos anteriores e na versão atual são examinadas, de forma penetrante, por I. Scheffer em The anatomy of inquiry, Nova York, 1963. A parte II de seu livro lida em detalhes com o conceito de significação cognitiva. ↩︎

Eu devo esta correção a estudantes de pós-gradução que expuseram a crítica acima em um de meus seminários. O mesmo argumento foi recentemente exposto com clareza por D. Rynin em “Vindication of Logical Positivism”, Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, 30 (1957); ver sobretudo pp. 57-58. ↩︎

K. R. Popper, “Philosophy of science: a personal report”, em C. A. Mace (ed.), British Philosophy in the Mid-Century, Londres, 1957; pp. 155-91; citações da pp. 163, 162. ↩︎

Arquipélago Filosófico, Vol. 1, No. 7 (2025), e-007

ISSN 3086-1136